Jプログラム『冬の庭』『100年』『DUBHOUSE』

〈short film spirits〉

10月26日(日) 16:40~

1,500円

「水戸短編映像祭」のSpiritsを彷彿とさせる至極の短編映像をお届け!

『冬の庭』 2024年/日本 フランス/31分/カラー/1.33

第29回釜山国際映画祭 Asian Short Film Competition Sonje Award受賞

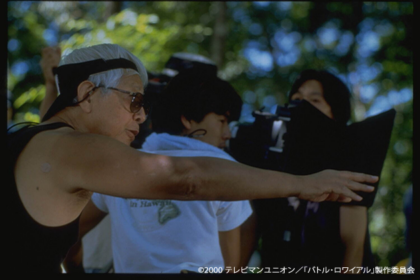

脚本・監督・編集:エレオノール・マムディアン 松井宏

撮影:四宮秀俊

出演:アレクサンドラ・ブメキブ 飯田芳 モルテザ・マムディアン リナ・パスキエ 松井アレクシ

南フランスの小さな村。アレクサンドラは、他の村人たちと同じく、自宅から離れた場所に「庭」を持っている。彼女はある日、そこに簡素な小屋のようなものが作られているのを見つける。放浪者がここで一晩を過ごしたのだ。彼女はその小屋作りに協力しようと、自分でも作業を開始する。ふたりは出会うことなく、しかし互いの存在を感じ合うようにして、庭を共有しながら、ひとつの小屋をともに作ってゆく。

批評家として映画誌『NOBODY』を共同で創刊し、三宅唱監督作品『Playback』(2012年)、『きみの鳥はうたえる』(2018年)、柄本佑作品『ippo』(2022年)などのプロデューサーである松井宏と、フランス国立東洋言語文化学院で日本語と日本文化を学び、近年では黒沢清監督『ダゲレオタイプの女』(2016年)には脚本翻訳および通訳として参加するなどの活動も行うエレオノール・マムディアンのふたりによる初短編映画。

※第29回釜山国際映画祭 – アジア映画短編部門- Sonje Award受賞

『100年』 2025年/1.85:1/30分

監督:牧野貴

音楽:渡邊琢磨

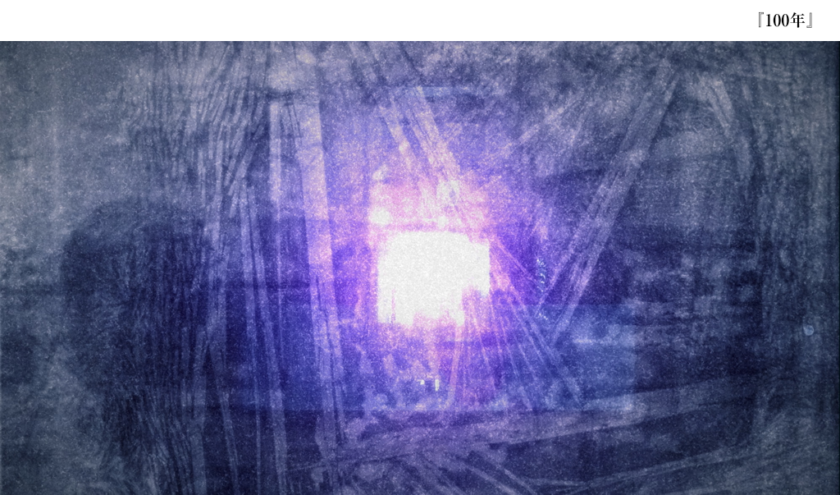

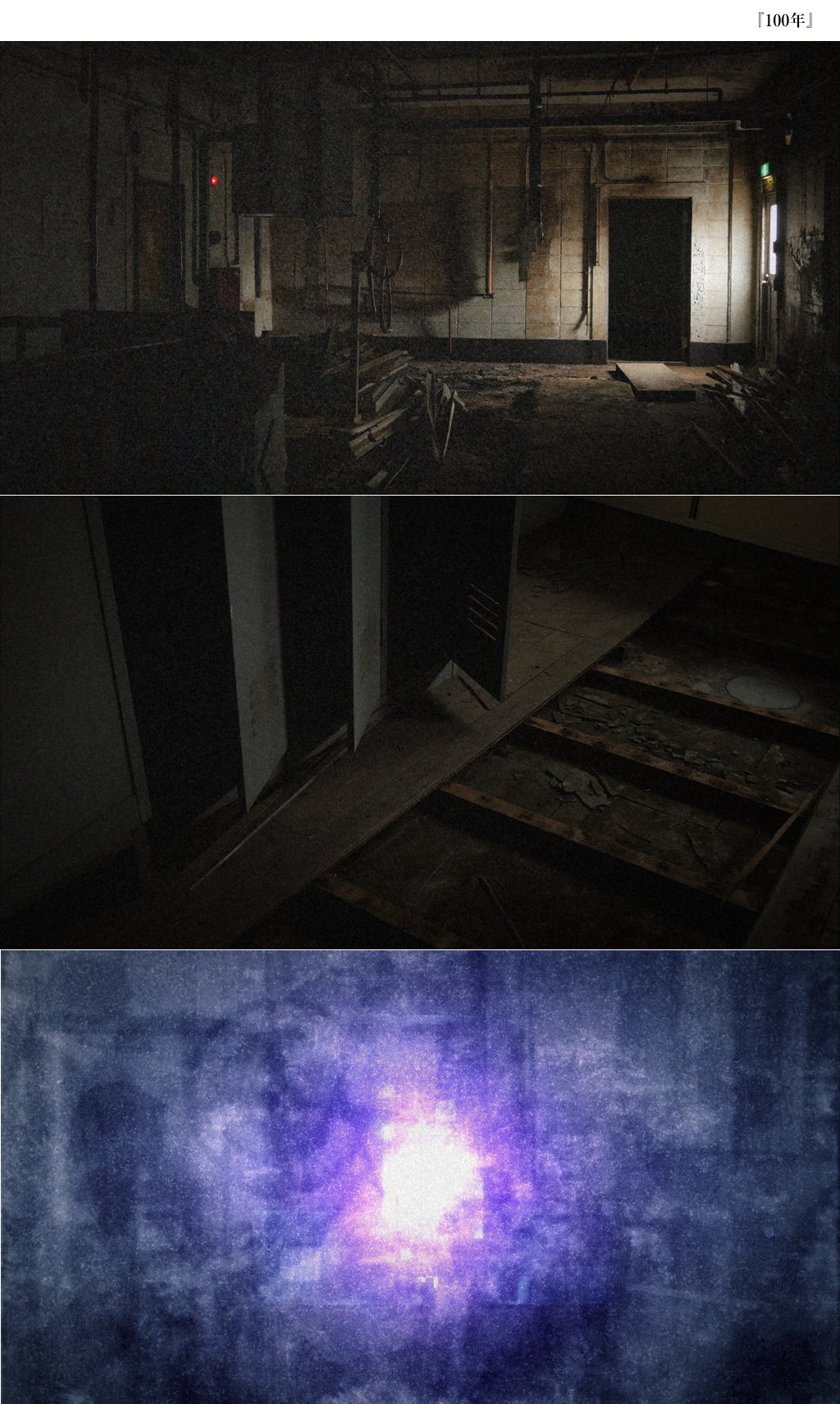

2023年、創業100年を迎えた日本最古の某映画フィルム現像所は、その歴史の詰まった社屋を解体し移転する事を決定した。

本作品を制作した牧野貴は、その社屋に長く住み着いていた黒猫の新たな里親を探し終えた後、残された現像所の廃墟とそこで最後まで働く人々を記録し続けた。

また、その廃屋で発見された無数の映画フィルムには、1923年に関東大震災で完全に破壊された横浜の風景が記録されていた。

それらの発掘フィルムをデジタル化し編集を施し抽象化し、現在の映像と混ぜ合わせ、映画文化を支えて来た100年の歴史を映写機の光と共に結晶化した。

この映画に出てくる建造物は全て取り壊され、もう存在しない。抽象表現で知られる牧野が初めて手がけた実験ドキュメンタリー映画。

© Takashi Makino

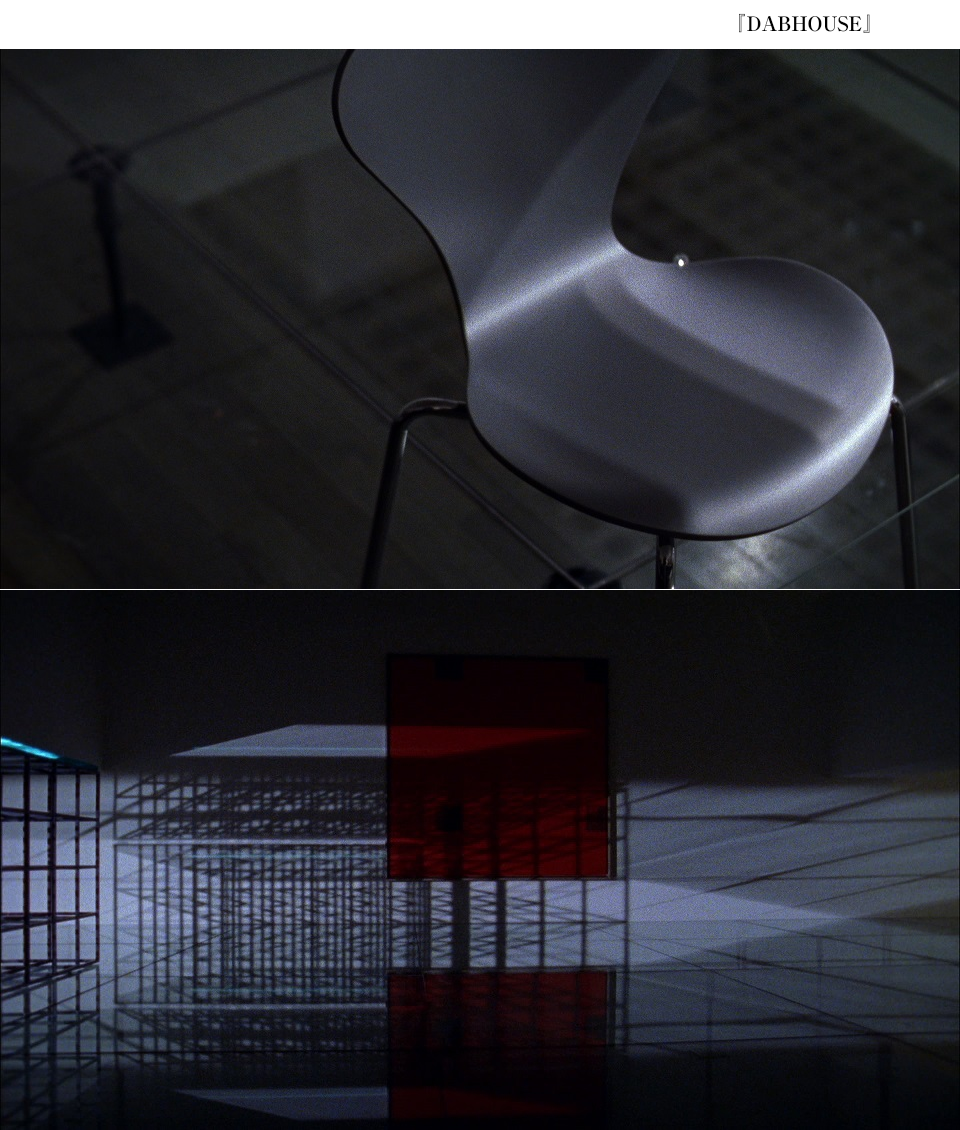

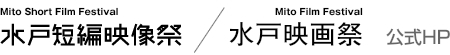

『DUBHOUSE』 2012年/16分/35mmFILM

第9 回25FPS 国際映画祭グランプリ&審査員特別賞

監督:七里圭 共同監督:鈴木了二

撮影:七里圭 高橋哲也

音楽:池田拓実

2010年国立近代美術館における建築家鈴木了二のインスタレーション「物質試行51:DUBHOUSE」の記録映画。建築が生み出す闇を捉えるという当初の意図は、翌年3月11日の出来事により決定的な変化を被る。七里は、展示作品を撮影した光の部分と同じ時間の闇を冒頭に置き、その中に、鈴木が描いた被災地のドローイングを沈ませた。映画館は、闇を内在した建築である。その闇から浮かび上がろうとする映画は、映画館に放たれる光であると同時に、祈りであるかも知れない。これはメタ映画であり、歴史的出来事への応答でもある。

第9回25FPS 国際映画祭グランプリ&審査員特別賞

第4回恵比寿映像祭(東京都写真美術館)披露上映

最42回ロッテルダム国際映画祭公式上映

第26回ヨーロピアン・メディアアート・フェスティバル招待作品

第8回アンダードックス国際映画祭招待作品

【スタッフ・コメント】

自作映像配信、縦型動画の広がりからも見られるように、短尺映像作品がより身近になっている今、短編映像作品の実験性や精神性に注目するプログラムです。水戸映画祭と併催されてきた水戸短編映像祭は、いま振り返ってみても先進的な取り組みだったと言えるでしょう。そのスピリッツを彷彿とさせる短編をまとめて上映します。

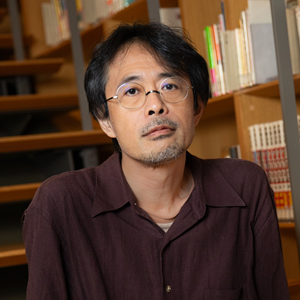

牧野貴[映画監督]

1978年東京都生まれ、神奈川県在住。2001年に日本大学芸術学部映画学科撮影·録音コース卒業後に渡英、ブラザーズ·クエイのアトリエコニンクにて、映像、照明、音楽に関しての示唆を受けました。その後、カラーリストとして多くの劇映画やCF、ミュージックビデオ等の色彩を担当し、フィルム及びビデオに関する技術を高めながら、2004年より自身の作品上映を開始しました。自然現象や人間、街など既成のオブジェクトを、フィルムやビデオなど様々なフォーマットで撮影、編集段階において重層化して構築し、その無限に広がり続けるような極めて有機的で独創的な牧野の映像作品は、国際的に高く評価されています。現在は日本を拠点に、映画、音楽、インスタレーション、オーディオビジュアルパフォーマンスなど世界各地で発表しており、Jim O’Rourke、大友良英、坂本龍一、渡邊琢磨、Machinefabriek、Lawrence English、Grouperなど著名な音楽家とのコラボレーションも活発に行っています。

また、2012年にはロッテルダム国際映画祭短編部門でグランプリにあたるタイガーアワードを受賞するなど、海外の国際映画祭での受賞は多数にのぼります。近年では、映画祭の他、埼玉県立近代美術館、東京都写真美術館、東京都庭園美術館、森美術館、国立新美術館、ドクメンタ14(ギリシャ)、サンフランシスコMoMA、MoMAPS1、ニュー·ミュージアム·オブ·コンテンポラリー·アート(アメリカ)、ホワイトチャペルギャラリー (イギリス)、オーストリア映画博物館、など国内外の美術館で作品が展示上映されています。

七里圭[映画監督]

1967年生まれ。約10年の助監督経験、テレビドラマ等の演出を経て、『のんきな姉さん』(2004)で監督デビュー。しかし、『マリッジリング』(2007)以外は自主製作に転じて、異色の作品を発表。声の映画『眠り姫』(2007/サラウンドリマスター版2016)が劇場公開以来15年間上映を繰り返し代表作となる。一方で、建築家・鈴木了二との共作『DUBHOUSE』(2012)をはじめ、他ジャンルのアーチストとのコラボレーションも多く、「音から作る映画」(2014~2018)、「シネマの再創造」(2019~)など実験的な映画制作プロジェクト、映像パフォーマンスも手掛ける。コロナ禍を経て、村上春樹ライブラリー・イメージ映像「The Strange Library」(2021)、記録映画『背 吉増剛造×空間現代』(2022)、昨年は久々の劇映画『ピアニストを待ちながら』(

© Takashi Makino