『あんのこと』トーク・レポート 39th B Program

登壇者

入江 悠[映画監督]

司会:寺門義典

2003年『OBSESSION オブセッション』が水戸短編映像祭で入選した入江悠監督。その後、20年以上に渡り、輝かしい功績を積み重ねられてこられました。そして、入江監督にとって代表作の一つとなるであろう本作『あんのこと』と共に水戸へ凱旋していただくことができ、水戸映画祭スタッフ一同、感無量の瞬間でした。本作への思い、主演・河合優実さんという存在、スタッフと共にどのように作り上げたのかなど、現実の延長にある『あんのこと』がどのように生まれたのか、そしてどこへ続いていくのか、今を生きる私たちに大切な問いかけとなる時間となりました。

※トークの模様から抜粋してお届けします。(以下、敬称略)

寺門:入江監督、ようこそ水戸へ。

入江:水戸映画祭に参加するのが20年ぶりで大変嬉しいのですが、ひさしぶりに呼んでいただいた自分の何かウキウキした気持ちと、今『あんのこと』を観終わったお客さんの気持ちが今ちょっと違うんじゃないかと思って。

寺門:その後、映画祭の方でも監督作品は上映させていただいたんですけども、なかなかタイミングが合わず、本当にお久しぶりですね。

入江 いや、嬉しいですね。ありがとうございます。

寺門:ありがとうございます。それから、水戸ゆかりの話の流れでいきますと、監督が公言されている深作欣二監督との繋がりということで、実は水戸中央図書館に深作欣二監督の遺品が収められているんですが、そこに入江監督が送った直筆のメッセージが残っているという。

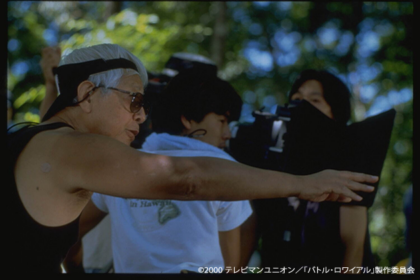

入江:僕が大学2年生の時、深作監督が『バトル・ロワイアル』撮り終わって公開終わったぐらいですかね、深作さんに今話を聞かないとと思って、電話して撮影所に会いに行って、大学で授業してくれないかって直談判したんです。なかなかうんって言ってくれなくて。で、直筆のメッセージ書いて、将来自分は映画監督になりたいんだけど、是非あなたの話を聞きたいって。その時に送ったものが、多分深作さんがずっと捨てずに持っててくれたんですよね。今水戸にそれがあるという。何かそういう意外と縁があるんですね。

寺門:ありがとうございます。そうなんですよね。では、早速映画の話をしていきたいと思うのですが。入江監督作品をずっとこれまでも観ていて、やはりその社会の中でなかなか光が当たらない登場人物たちをモチーフにして描くっていうのをずっとされてきたかなと思うんですけども、そこに目を向けるということの意識というか、監督の想いってどういうところから来てるのかなと。

入江:どういうところですかね。自分が特に不遇な人生を歩んできたわけではないんですけど。僕は埼玉県の深谷市というところ出身で、地元に帰ると同郷の偉人の映画化とかって話が始まるんですけど、全く食指が動かなくて。何か偉人とかには興味がないんですよね。それよりも、ちょっと生きづらそうな人の方が自分には関心がある。ジャンルは色んなものが好きなんで、アクションを撮ったり、音楽映画を撮ったりするんですけど、描きたい人としては、もがいている人みたいな方にどうしても向いていくというのがありますね。

寺門:そんな中でも、今回の『あんのこと』はこれまでと違った部分があるんじゃないかなということも感じるんですが。ご自身としては何か感じることはありますか?

入江:そうですね。今までの自分の映画作りは、ある種の昭和のプログラムピクチャーというか、娯楽映画が好きで育ってきたんで、そういうものを作りたいと思ってきたんです。でも今回はたまたま読んだ新聞記事というか、こういう子が2020年に亡くなったっていう事実から始まってるので、彼女の人生っていうのはどうだったのか、何を感じたのかっていうのを知りたいと思って作ったんですよね。そういう意味で言うと、今まで自分が作ってきたその映画作りの作劇というか、フィクションの部分というのを削ぎ落としていく作業でした。もしかしたら街のどこかですれ違っていたかもしれない一人の女性。その子のことをどこまで知れるんだろうかっていう。そこは今まで自分が作ってきた映画とは決定的に違う作り方だったと思います。

寺門:なるほど。それはもうスタート段階からその意識もあって作られていたという。

入江:そうですね。やっぱり分からないっていうのが大きかったんですよね。もちろんその記事の中には、彼女が薬物依存から更生して、夜間学校に通ってシェルターでひとり暮らしを始めた、という出来事が書かれていたんですが、大事なのはどんな変化が起きて、何を感じながらそこから抜け出そうとしていたのか。で、最後、なんで亡くなってしまったのかというところは記事からは分からなくて。そこを掴みたいっていうのがあったんですよね。また個人的にはコロナ禍でいろんなことがあったと思うんですけども、2023年とか2024年になってくると、意外と喉元過ぎればみたいな、忘れてくるじゃないですか。同時代を生きてる人間として、あの時の色々なことを残したいという気持ちもありました。

寺門:うん、まさにそうですよね。あの時代、あの時の空気をまさにこう描いている作品だなっていう。そこは当時、コロナ禍の時に入江監督がもう率先してされていたのは、ミニシアター支援だったりとか、コロナ禍での入江監督の動きってもう本当に凄くて。

入江:午前中に上映された作品『ひかりさす』に出演されてる根矢涼香さんにも出てもらった『シュシュシュの娘』。コロナ禍が始まった年に、何かしないと自分が鬱になるなと思って作ったんです。たまたま僕の地元に深谷シネマというミニシアターがあって、茨城にも何度もお邪魔したあまや座さんとかあるので、そのミニシアターと自分のエゴイスティックな、その何か動かなきゃいけないみたいなところが重なって自主映画を作ったんですよね。そして、その頃に杏みたいな子っていうのは街のどこかにいて。彼女は何と向き合ってたんだろうか、そういうこともやっぱり後々考えるようにはなりました。

寺門:この映画のいろんなシーンでその空気を感じることができるんですけど、そのシーンを見る度に、自分もあの時はこんな怒りと悲しみとも何とも言えない感情、これが湧き上がって思い出すんですよね。

入江:そうですね。僕は昔からSF映画が好きで、それこそ今日いらっしゃってる俳優の斉藤陽一郎さんと、昔『JAPONICA VIRUS』ってウイルスの映画を作ったりしたんですけど。コロナって別に何か解決したわけじゃなくて、ああいうパンデミックみたいなことは定期的にまた起きるじゃないかなと思うんです。そういう時に僕らの社会っていうのは何か改善されてるんだろうかとか考えると、単純に頷けないところもあって。やっぱり映画ってのは年を経て残るので、あとで振り返れるってこともあります。

寺門:これはインタビュー記事で読んだと思うんですが、河合優実さんとの対話の中で、杏の周りのことや本人のことをカテゴライズしない、枠にはめないで描きたいっていう思いがあるっていう。

入江:そうなんですよね。例えば河井青葉さんが演じた杏の母親を、「毒親」って枠にはめた瞬間に、偏った存在になってしまうと思うんです。ベトナムの映画祭に行った時に若い男性からの質問で「日本では、杏のお母さんみたいな人に対して何か公的な支援があるんですか?」って問われたんですね。お母さんはお母さんなりの重大な問題を抱えていて、その辛さを娘にぶつけているという意味では、加害者でもあるけど同時に何かの被害者でもある。そういうことを含んだ問いだったと思うんですよね。そして、河合優実さんはやっぱりすごい俳優だなと思ったのは、「毒親」もそうですし、何かをカテゴライズする言葉を一回も使わなかったんです。撮影前にリハーサルしてる時に「私がお母さんを守らないといけない」っていう気持ちになったっていう。毒親って最初に決めつけちゃうと、そういう感情って生まれてこないじゃないですか。だからやっぱり俳優としての知性が、河合優実さんはすごいあるなと思ったんですよね。

寺門:キャスティングの話をしたら、これちょっと終わんなくなりそうなんですけど、河井青葉さんのあの怪演ぶりや、河合優実さんとの役作り含め、すごいですよね、あの二人の関係性っていうのは。また撮影技術も色んな工夫を感じたんですが、撮影スタッフの方との対話、エピソードなどありますか?

入江:実はタイトルもずっと仮の状態だったんですけど、撮影しながらスタッフや俳優の皆さんが、「杏」ていう人はどういう人なのかっていうことで、杏のことをずっと考え続けてくれたんですね。それでタイトルもやっぱり『あんのこと』にしようと思ったんです。僕らが生きていた2020年に確実にいた「杏」っていう子はどういう子だったんだろうか、それをひたすら考え続けるっていう。答えが出なくても考え続けることが大切で、その意味では幸せな現場でもありました。

寺門:スタッフ、キャスト全体でそのベクトルで動いていたんですね。

入江:はい。カメラマンは『PLAN 75』という映画も撮られた浦田秀穂さんという方なんですけど、脚本にないシチュエーションで杏ちゃんがどういう表情するのか見たいって言って、映画では使ってないんですけど、急遽橋の上に立ってるカットを撮ったりとか、いろんな余剰というか想定してなかったものを撮りながら、少しずつ杏という子に迫っていく。そういう撮影の手法だったので、過程も含めて結果的に河合優実さんにとっても良かったと思います。

寺門:ありがとうございます。ちょっと聞きたい言葉だらけであちこち話が飛んでしまったんですが、ちょっと皆さんからのQ&Aにいきたいと思うんですが、いかがでしょうか?

お客さんの質問:監督が河合優実さんの才能を感じた瞬間、エピソードがあれば伺いたいです。

入江:すごい具体的な質問でありがたいんですけど、これは難しいんです、本当に。いい演技って人それぞれによって違うんですけど、僕が見てはっとしたのは、カメラテストっていうのを撮影前にやるんですけど、その映画のトーン、カメラの色とか照明の暗さとか、そういうのを技術的にやるテストがあるんですよね。その時に撮影の浦田さんが河合優実さんも呼んで、実際のロケーションで衣裳もメイクも本番同様にしてやろうって言って、団地のところを河合優実さん歩いてもらって、カメラを回しながら撮ったんですよね。その時にもう、杏の歩き方になってるんですよ。その瞬間、あ、この人は何かもう、杏ていう子を掴んでる、掴み出そうとしてるみたいなことが分かったんですよね。人の歩行というものにキャラクターが出るっていうことを20代前半の人が掴んでるんですよね。だから台詞の発し方とか表情じゃなくて、その空間を日常的にどう歩いてるかっていうことに、多分すごい敏感な方なんですよ。それに象徴されるように、さっき話がありましたけど、自分に暴力を振るってくる親を毒親と呼ばないとか、何かこぼれ落ちそうなものを出来るだけこぼれないようにすくうというか、その姿勢ですかね。身体が発するメッセージ性とか、普通だったら上半身だけでも成立するシーンも全身で生きていて。ちょっと抽象的ですけど。素晴らしいご質問をありがとうございました。

〜フォトセッション〜

一部のご紹介となりましたが、Q&Aではたくさんの質問がありました。また上映後にも入江監督とお話をしたい方で長蛇の列ができ、作品が社会に投げかけるメッセージや、監督や出演者の皆さんをはじめ関わるスタッフの方々の熱量が、しっかりとお客さんに届いていることを感じる貴重な時間となりました。

構成・文:大内靖 写真:神山靖弘